카탈로그 서문│박서하 / 객관적 시각성에 반문하는 세 개의 눈

김성호

객관적 시각성에 반문하는 세 개의 눈

김성호(미술평론가)

박서하의 회화는 전통적인 재현 언어로부터 출발한다. 그것은 르네상스 이래 촉발된 보기의 방식으로, 화가가 한 눈을 감고 남은 한 눈으로 시점(視點)을 만들어 대상을 포착하는 방식이다. 하나의 시점으로 포착한 대상은 하나의 소실점을 만들면서 평면 위에 빛의 한쪽 방향을 포착하는 광학 효과를 통해서 마치 3차원의 실재처럼 실감나게 그려진다. 선원근법 또는 투시원근법이라 불리는 그것을 우리는 미학적 용어로 데카르트적 원근법(Cartesian Perspective)이라 부른다. 데카르트의 코기토(Cogito,나는 생각한다, 따라서 존재한다)라는 철학적 사유처럼 이성적 논리에 기초한 과학의 눈을 빌어 ‘목적 합리성의 공간’을 평면 위에 그럴 듯하게 구축하기 때문이다.

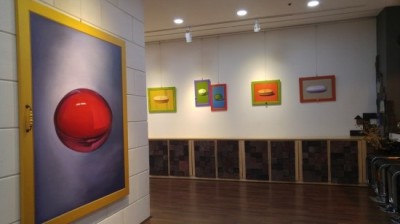

그녀의 작품들에서 화면 가득히 그려진 둥그런 알약이나 담배의 실감 나는 자태는 하나의 시점으로부터 포착되어 화면 뒤 보이지 않는 소실점 사이에서 하나의 광학 효과를 창출하며 3차원 환영의 공간을 마술적으로 그려 낸다. 그것은 마틴 제이(Martin Jay)가 언급하듯이 대상을 가장 객관적 시각(Objective vision)으로 조망하는 방식이다. 이러한 조망 체계는 프레임 안에 갇힌 응시(Gaze)의 세계를 드러낸다. 원근법이란 용어 안에 내재한 ‘~을 통하여 보다’라는 의미를 강조하려는 듯 그녀는 현실계의 대상을 프레임 안에 감금한 채 대상을 응시한다. 그것도 모자라 그녀는 사각의 외곽에 가상의 프레임을 한 겹 더 씌우는 장치를 선보인다.

그런데 우리는 박서하의 회화에서 의도적으로 대상 뒤에 평평하게 칠해진 바탕 면과 더불어 가상의 프레임 장치에 덧붙인 실제의 문손잡이라는 오브제를 주목할 필요가 있겠다. 이 오브제는 흥미롭게도 정교한 묘사의 방식으로 이미 구축한 객관성의 시각 자체를 다시 해체하는 이중함의(含意)의 장치이다. 즉 대상(알약, 담배)의 사실적 재현을 가상의 프레임 이미지로 확장하면서 극단으로 밀고 갔던 객관성의 시각을 비대상(바탕면)의 추상적 화면을 실제의 프레임과 오브제로 확장하면서 다시 해체하는 이중적 회화 전략을 펼치고 있는 것이다.

달리 말해 객관적 재현으로 출발시켜 그 객관성을 다시 해체하면서 화가(또는 관객)의 주관성의 시각을 잠입시키고자 하는 것이다. 이러한 이중적 회화 장치는 마치 그녀가 감금된 프레임 안의 대상을 ‘보이지 않는 유리창’을 통해서 바라보게 만든 것처럼 우리의 눈에 쉬이 드러나지 않지만 주의 깊은 관객이라면 그것에 내재한 의미를 어렵지 않게 발견해 낼 수 있다. 알약과 담배가 치유와 기호의 범주 속에서 오가며 그녀의 일상 속에 깊숙이 개입했던 존재였음을, 그래서 크기를 몇 백배로 키운 그 회화적 대상이 실상 편견이나 관습을 탈주하는 화가 박서하의 또 다른 ‘주체적 분신’임을 말이다.

이중의 회화 장치는 피상적으로 객관적 재현을 해체하는 추상의 시각성, 즉 주관적 시각(Subjective vision) 혹은 프랭크 스텔라(Frank Stella)의 “당신이 보는 것이 바로 보는 것”이라는 지각 우선의 순수 시각성에 근거해 보인다. 그러나 이러한 이중 장치는 본질적으로 메를로 퐁티(Merleau-Ponty)의 대상과 주체 사이의 상호작용의 시각성에 더 가까이 자리를 옮겨 간다. “우리 주위에 보이는 것은 자기 자신 속에 잠들어 있는 것과 같다”고 한 퐁티의 존재론적이고 현상학적 사유를 그녀의 정갈한 회화 안에서 발견한다는 것은 참으로 흥미로운 일이다. 그녀의 작업은 나아가 “어떤 대상이 가지고 있는 가치나 가능성을 재발견하고 재인식할 수 있는가”를 반문하면서 퐁티의 ‘통감각적(Intersensory) 지각’으로 그 시각을 확장한다.

그녀는 실제로 관객들이 자신의 작품에 부착된 문손잡이를 잡고 창문(프레임, 작품)을 열어 보길 기대한다. 실제 창문은 물리적으로 열리지 않지만 말이다. 이러한 ‘열기/열리기’에 대한 기대와 청유는 하나의 역설이다. 그녀 스스로 자신의 작업을 ‘어떤 대상을 재인식하는 새로운 눈에 대한 표현’이라고 언급하고 있듯이, 그녀는 신체적 눈이 아닌 마치 인도의 시바신이 지닌 제3의 눈, 빈디(Bindi)처럼, 또 다른 눈으로 그것을(이) 열기(리기)를 기대하는 것과 같다.

그런 면에서 그녀의 작품이 함유한 촉지적 시각성은 한 개의 눈이 만든 객관적 시각,두 개의 눈이 만든 주관적 시각을 탈주하면서 제3의 눈을 찾아가는 과정이라 할 만하다. 대상과 주체, 가상과 실재, 환영과 오브제, 봄과 만짐, 그리고 이성과 감성 사이에서 그녀가 어떠한 눈을 찾을 지 자못 기대된다. 이제 그녀만의 ‘제3의 눈’ 또는 ‘세 개의 눈’이 무엇인지를 구체화하는 과제가 화가 박서하의 ‘창작이라는 긴 호흡’ 속에 남겨져 있다고 할 것이다. ●

출전/ 김성호, 「객관적 시각성에 반문하는 세 개의 눈」, 카탈로그 서문, (박서하 전, 2015. 11. 13-12. 10, 스페이스모하갤러리)

출처: 김달진 미술연구소

'미술·공예 LIBRARY > 미술·디자인·공예 자료집' 카테고리의 다른 글

| 백지혜- 현실만큼이나 상상이 필요한 재현/ 이선영 (0) | 2016.01.17 |

|---|---|

| 강경구- 모필과 칼 맛이 어우러진 흑백화면/ 박영택 (0) | 2016.01.17 |

| 김영미 초대전 (0) | 2016.01.17 |

| 박권수 10주기 추모전 : 내일 더 빛날 (0) | 2016.01.17 |

| 김호원 서양화전 (0) | 2016.01.17 |